|

|

|

| ▲ 극단 `토박이’가 무대에 올리는 <장미여관 208호>의 한 장면. |

| ⓒ 전라도닷컴 |

“이른바 민주화 이후에도 국가폭력은 결코 감소하지 않는다. 권력기구들의 폭력적 관성은 언제든 되살아난다.… 민주주의가 한 나라에서 아무도 거스를 수 없는 가치로 정착되려면, 무엇보다 독재시기를 `철저하게 기억할’ 필요가 있다.”

성공회대 조희연 교수는 자신의 책 《국가폭력, 민주주의 투쟁, 그리고 희생》에서 이같이 말했다.

`철저하게 기억’하려 하는 한 편의 연극이 우리를 찾는다.

그 동안 오월극을 통해 역사와 그 속에 놓인 인간에 관심을 기울여온 토박이가 이번에는 `과거청산’에 대해 이야기한다. <들판> 이후 2년만에 정기공연 <장미여관 208호>(공동구성 토박이, 연출 임해정)를 21~30일(평일 오후 7시, 주말 오후 4시·7시) 민들레소극장 무대에 올린다.

|

| ⓒ 전라도닷컴 |

심부름센터를 운영하는 봉수와 봉만 두 형제를 중심으로 가해자와 피해자 문제를 풀어냈다. 극단 토박이 단원들이 공동창작했다. 연극은 “오늘을 살아가는 평범한 사람들에게 역사적 사건에서의 가해자를 어떻게 바라볼 것인가?”를 묻는다.

다소 무거운 주제지만 관객 몫의 웃음을 아예 거둬가지는 않았다. 캐릭터들이 만들어내는 좌충우돌 속에 웃음도 들어있다.

극은 봉수와 봉만을 중심으로 전개되지만 주인공은 출연 배우 모두라는 점을 확실히 해야겠다. 가해자든 피해자든 그들의 삶 하나 하나가 다 중요하다.

심부름센터를 하는 봉수와 봉만 형제는 익명의 사람으로부터 17년 전 실종된 문희철의 행방을 알아내 달라는 의뢰를 받는다. 형제는 의뢰를 받아들여 전직수사관 주영배의 뒷조사를 하다 결국 그를 납치하게 되는데….

우리 근현대사를 보면 극소수를 제외하고는 피해자들에게 용서를 구하지도 참회하지도 않는다. 때로는 부정하고 때로는 침묵하며 때로는 상황논리로 자신들의 행적을 숨긴다. 가해와 피해로 얽혀 있는 우리 현실과 역사를 제대로 돌아보자는 게 이 작품의 메시지다.

한 번쯤은 누군가에게 가해자였을 당신이 <장미여관 208호>에 관심 가져봐야 할 이유다. 나창진·박정운·백종록·강진희·김수현씨 등 출연.

문의 222-6280

|

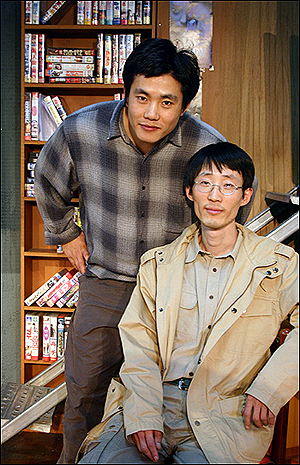

| ⓒ 전라도닷컴 | “우리 모두는 작은 변화의 씨앗”

배우 나창진·박정운씨

18일 공연을 며칠 앞두고 연습이 한창인 소극장을 찾았다. 극을 끌어가는 주요 인물인 봉수와 봉만 역을 맡은 배우 나창진(36)씨와 박정운(34)씨를 만났다.

박정운씨는 <장미여관 208호>를 두고 “기본 줄거리만 가지고 배우들이 직접 대본을 만드는 공동창작 작업이 가장 힘들었다. 소통이 안되는 때가 많아 조율하는 시간이 많이 필요했지만 즉흥 속에서 오는 재미도 솔솔했다”고 말했다.

또 “여전히 사회의 변화를 이끌어내는 것은 소수 권력자들이 아니라 국민들이라고 생각한다. 그 속에 포함된 나, 그리고 개인들 모두 작은 변화의 씨앗이다. 사람들 속에 있는 연극도 작은 변화를 끌어낼 수 있지 않을까?”라고 말했다.

토박이에서 연극을 한 지 10년째인 나씨와 7년째인 박씨. 척박한 풍토에서 꾸준히 연극판을 지켜며 시대와 사회에 대한 고민을 연극으로 풀어낸 이들에게 “연극이 현실을 바꿀 수 있냐”고 물었다.

나씨는 “예전엔 그것이 가능하다고 생각했던 때가 있었다. 지금은 좀 다르다. 사회가 복잡해지고 세분화돼 버렸다. 예전엔 사람들이 연극을 보고 감동을 느끼고 현실을 변화시키게끔 해야겠다고 생각했다. 지금은 관객들이 연극을 보고 공감해주기를 바란다. 그런 공감들이 퍼지면 더디지만 결국 사회도 변할 거라 생각한다”고 말했다.

예전 연극들이 일방적 `계몽’에 치중했다면 지금은 교감과 공감을 지향한다는 말이었다. | |